Copyright(C)

11Jan2003 coskx

Cプログラムの超入門編である。

1.1.1 printfは画面への文字出力

最初のプログラムでは,多くの規則が,説明されているが,重要だと指摘されているところのみ,プログラムと

実行結果の対応を理解すればよい。「おまじない」だと説明されているところは,理解しようとしてはいけない。C言語の習得では,最初に

「おまじない」の部分をすなおに「おまじない」として受け入れることが大切である。

★list 1.1.1のプログラムをPC上で実行しながら,以下の説明を読みなさい。

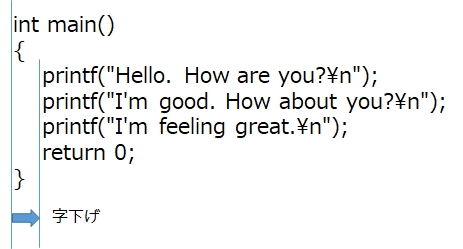

List

1.1.1 printfのあるプログラム

/*coskx*/

/*coskx

TNCT*/

printf("Hello. How are you? \n "); printf("I'm good. How about you? \n "); printf("I'm feeling great. \n "); return 0;

実行結果例

実行結果 (コンソール画面へのプログラムの出力部分)

Hello. How are you?

補足説明

(1)「/*」と「*/」で囲まれた部分はコメント(注釈)でプログラムの実行とは関係ない。(2)「#include

<stdio.h>」の説明は後ほど行なう。今は「おまじない」と考える。 (8)

「return 0;」は終わりの印ということにしておく。

結局このプログラムは次のように読めば良い。

printf("Hello. How are you?\n");

「Hello. How are you?」と書いて改行する。

「printf("xxxxxxxx")」は「コンソール画面へxxxxxxxxを表示しなさい」の意味。

"Hello. How are you?\n" や "So so.\n" は「文字列」と呼ばれる。

1.1.2 「\n」の有無による実行結果の変化

2つめのプログラムである。前のプログラムとどこが同じでどこが異なるかよく見ること。

★list 1.1.2のプログラムをPC上で実行しながら,以下の説明を読みなさい。

List 1.1.2

printfのあるプログラム

/*\n ");\n ");\n ");

実行結果(コンソール画面への出力)

Good morning.

コメント(注釈,人間のためのメモでプログラムの実行とは無関係)は「/*」と「*/」に挟まれた領域であ

り,

Cのプログラミングスタイル

プログラムのスタイルはC言語開発者のカーニハン・リッチのスタイルに合わせる場合が多い。スペース4個分 がよく使われる。混用しない こと。

改行に関する細かなルール

表示/非表示

プログラムにおける改行について

「;(セミコロン)」のところで文の切れ目だと解釈される。

printf(

と書いても文法上は間違いではない。同様に

int

main(){printf("Hello. How are

you?\n");printf

と書いても文法上は間違いではない。プログラミングスタイルの方が大事なので,まねをしないこと 。

printf("Hello.

これは文法上誤りとなる。""で囲まれた部分の途中で改行してはいけない。

長い文字列の記述について

次の2つのprintf文は同じ意味となる。Dry, warm

and sunny but cloud increasing from the south

later. A gentle northwest breeze.\n ");Dry, warm and sunny but cloud

increasing from the south later." " A gentle

northwest breeze.\n ");Dry, warm and sunny but cloud

increasing from the south later." ");

次のプログラムの実行結果を予想しなさい。

List 1.1.3

printfのあるプログラム

#include <stdio.h>

実行結果

の予想1

実行結果

の予想2

実行結果

の予想3

Hello.

How are you?

Hello.

How are you?I'm good. How about you?I'm feeling great.

Hello.

解答

正解は2です

次のプログラムの実行結果を予想しなさい。

List 1.1.4

printfのあるプログラム

#include <stdio.h>

実行結果

の予想1

実行結果

の予想2

実行結果

の予想3

Hello. How are you?

Hello.

Hello.

解答

正解は2です

次のプログラムの実行結果を予想しなさい。

List 1.1.5

printfのあるプログラム

#include <stdio.h>

実行結果

の予想1

実行結果

の予想2

実行結果

の予想3

Hello.\nHow are you?

Hello.

Hello.\

解答

正解は1です

「printf("xxxxxxxx")」中で「\n」は改行を行い,

「\\」は「\」を1つ表示する。

よくある質問

表示/非表示

FAQ(frequently Asked Questions よくある質問)

1.printf文で,「%」を1文字書きたいのですが,うまくいきません。

2.printf文で,「\」を1文字書きたいのですが,うまくいきません。

3.printf文で,「"abc def"」と書きたいのですが,うまくいきません。

1.1.3 定数(値)をprintfで表示

次に,定数を表示します。

★list 1.1.6のプログラムをPC上で実行しながら,以下の説明を読みなさい。

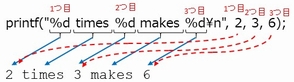

List 1.1.6 printfで定数表示

/*

実行結果(コンソール画面への出力)

2 times 3 makes 6

補足説明

printf("%d times %d makes

%d\n", 2, 3, 6); 中の "%d times %d makes

%d\n" の部分のことを書式(書式文字列)という。書式中の「%d」の部分が,後ろに続く数値に置き換わっていく。

一般に「%d」がn個ある場合は,後ろにならぶ数値もn個必要である。

「2*3」は「2×3」を意味し,6になる。また,「10/5」は「10÷5」を意味し,2になる。

(英文で「3 times 4 makes

12」は日本語で「3×4は12」の意味である。)

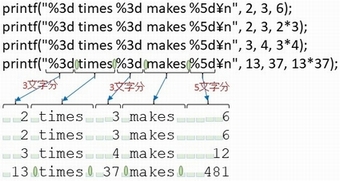

1.1.4 printfの書式について

桁をそろえて表示したい時には次のように表現する。

★list 1.1.7のプログラムをPC上で実行しながら,以下の説明を読みなさい。

List 1.1.7 printfで定数表示(その2)

/*

実行結果(コンソール画面への出力)

2 times 3

makes 6

補足説明

「%3d」は表示する「わく」を3文字分使って「%d」のように与えられた数値を表示するという意味になる。

このように,固定した文字数のわくを用いると,整列された表示にすることができる。

「printf("xxx %d xxxxx

%d\n", a, b)」では書式内の最初の%dの位置にaの値,次の%dの位置にbの値を表示する。

詳しくは次を参照してください。ライブラリ関数 C.1 printfとscanf

(1)List 1.1.1を参考にして次の歌をprintfで表示するプログラムを作りなさい。(提出ファイル名は p01ex01.c)

Happy birthday to you.

(2)List 1.1.6 を参考にして,次のように計算して,2乗,3乗,4乗の表を作りなさい。(提出ファイル名は p01ex02.c)

2*2, 2*2*2, 2*2*2*2

参考

画面への表示は,List 1.1.7 を参考にして,つぎのように,桁をそろえなさい。

4 8 16

1.2.1 変数

★list 1.2.1のプログラムをPC上で実行しながら,以下の説明を読みなさい。

List 1.2.1

printfと変数のあるプログラム

#include <stdio.h>int takao;int hazama;

実行結果

takatakao= 555

説明

文

意味

int takao;

「整数を記憶することのできる変数 takao を使います」の宣言

int hazama;

「整数を記憶することのできる変数 hazama を使います」の宣言

takao=555;

変数 takao に値555を記憶させる

printf("takatakao=

%d\n", takao);

「takatakao=」の文字列に続き,「変数 takao

に記憶されている値」

を表示し,改行する

hazama=888;

変数 hazama に値888を記憶する

printf("hazahazama=

%d\n", hazama);

「hazahazana=」の文字列に続き,「変数

hazama に記憶されている値」

を表示し,改行する

「int xxxx」は整数型変数 xxxx を使うことを宣言している。

変数が出てくると,とたんにプログラムが難しくなったような気がする。とりあえず,変数は次のように考えればよい。記憶箱 と考えられる。

「変数」と「=」は次のように数学とは意味が異なる。

数学

C言語

変数

変数とはある範囲の値を代表してx,yなどの文字で表わしたものである。

例えば

このaは様々な整数を一般化したもので,

具体的な値を想定することが可能である。

変数とは値を記憶するための電子的な記憶箱であり,

一度に一つだけ値を記憶させることが出来る記憶箱である。

「=」の

意味

「右辺と左辺の値が等しい」ことを表している。例えば次のように使われる。

2+3=5

また次のようにも使える。

5=2+3

右辺の値を,左辺の変数に記憶せよ(格納せよ)という命令であり次のように使われる。

変数名はどんな名前を使っても得られる値は変わらないことを次の例で確認しよう

次のプログラム「List 1.2.2」は前の「List

1.2.1」と同じ表示を行うが,変数名が異なっている。

List 1.2.1 printfと変数のあるプログラム

List 1.2.2

printfと変数のあるプログラム

#include <stdio.h>takao ;hazama ;takao takao hazama hazama

#include <stdio.h>keio ;chuo ;keio keio chuo chuo );

実行結果

実行結果

takatakao= 555

takakeio= 555

次のプログラム「List 1.2.3」は,複数の変数の宣言を1行で行なっている例である。

List 1.2.1 printfと変数のあるプログラム

List 1.2.3 printfと変数のあるプログラム

List 1.2.4

printfと変数のあるプログラム

#include <stdio.h> int takao; hazama=888; takao );hazama );

#include <stdio.h> int takao,

hazama; hazama=888; takao ); hazama );

#include <stdio.h> int takao=555; printf("takatakao= %d\n", takao ); hazama );

実行結果

実行結果

実行結果

takatakao= 555

takatakao= 555

takatakao= 555

次のプログラム「List

1.2.5」では,変数に記憶された値は記憶され続け,何回でも使うことができる。

List 1.2.5 printfと変数のあるプログラム

#include <stdio.h> takao=555; printf("takatakao=

%d\n", takao); /*変数takaoの1回めの利用*/

実行結果

takatakao=

555

←変数takao 1回めの表示

変数は,数学で使われる「変数」よりは,ミュージックプレーヤに似ている

表示/非表示

変数とイコールの話 1.ミュージックプレーヤと変数

ある曲を保存したら,何回でも聞くことができる。あるいは何回でも別のメディアにコピーできる。(著作権のことは考えない)

保存されている曲に飽きたら,別の曲を保存することができる。ただし,上書きされるので以前保存されていた曲は聞けなくなる。

複数のミュージックプレーヤを使っていると,どのミュージックプレーヤにどんな曲が入っているのかわからなくなるので,ミュージックプレーヤに紙を貼って,そこに名前を書いておく。

ミュージックプレーヤに曲を保存する場合は専用アプリを使って,聞きたい曲を保存する。

プログラムにおける変数(記憶箱)は次のようなものである。ミュージックプレーヤに似ている。

ある値を保存したら,何回でも表示したり,計算に使ったりすることができる。

その変数(記憶箱)に別の値を上書き保存することが出来,何回でも使い回しができる。

変数(記憶箱)には名前が付いていて,複数の変数(記憶箱)が使われていても識別できる。

ある変数(記憶箱)に値を保存する時は「=」を使って保存する。「=」の右辺にある値や式の値が左辺の変数(記憶箱)に保存される。「=」は値を変数(記

憶箱)に保存するために使われる専用アプリのようなものであって,数学における「左辺と右辺が等しい」という使われ方とはかなり違う。

2. 変数に値を記憶させる方法 3.ミュージックプレーヤは2種類ある

上級者向け変数宣言に関する補足

表示/非表示

変数の宣言は実行部により先に書かなければならないと説明したが,C99の規格ではこの制限が撤廃された。

1.2.2 printfに関する補足

「1.1.4 printfの書式について」で示したことが,変数の表示でも使える。

List

1.2.6 printfの書式「%5d」「%08d」で桁をそろえる例

#include <stdio.h>

実行結果

ex1 %d

ライブラリ関数 C.1 printfとscanf

次のプログラムは2つの変数が使われている。1行ずつ追跡し,実行結果が得られる様子を考えなさい。

List 1.2.7

printfのあるプログラム(このプログラムは無意味だが,変数とprintfの関係を示している)

/*

実行結果

I bought 5 CDs and 6

DVDs yesterday.

表現上の補足

これまで「x=2;」は「変数xに値2を記憶させる」と表現してきた.一般に参考書などでは,

次のプログラムの実行結果を予想しなさい。

List

1.2.8 printfのあるプログラム

#include <stdio.h>

実行結果

の予想1

実行結果

の予想2

実行結果

の予想3

x=100 ya=1000

x=100

ya=1000

x=100 ya=1000

解答

正解は2です

変数宣言は,変数への値の記憶などの作業が始まる前に行われなければならない。

誤った宣言(宣言文「int y」の場所が悪い)

正しい宣言

int main()

int main()

プログラムは,1行ずつ,上から下へと実行される。

(3)List 1.2.1を参考にして,9個のint型変数 factorial1, factorial2,

factorial3, ... factorial9を宣言し,

factorial1

= 1

ヒント%6d \n",factorial1);

π 」はダメ)

C言語の文法上,この2つの規則に違反しなければどのような名前を変数に付けてもかまわないが変数名を決めるときは,

C言語文法上正しい変数名の例

例題によく使われる単純な変数名

x, y, a1, p1, p2,

ax123

プログラムに使われる命名

length(長さ),

area(面積),

C言語文法上誤った変数名と使用出来ない変数名の例

アルファベットと「_(アンダーバー)」

myNumber-1,

anc@tokyo, machine#12

数字で始まる変数

1stOder,

2point

予約語は変数名として

asm

continue

float

new

signed try

1.4.1 「=」の意味

Cプログラムでは「=」は「右辺を計算して,その結果を左辺の変数に保存する 」という意味である。例えば「z=10」は「zに10を保存する」という意味であり,「y=x+10」は「x+10を計算して,その結果をyに保存する」という意味である。左辺には1つの変数しか書くことが出来ない

「=」の意味

数学

右辺と左辺の値が等しい

C言語

右辺の値を,左辺の変数に保存する(代入する)

「変数」と「=」は数学とは意味が異なる。

表示/非表示

数学

C言語

変数

変数とはある範囲の値を代表してx,yなどの文字で表わしたものである。

例えば

このaは様々な整数を代表している変数である。

例えば,y=ax+b は「yはxの一次関数」であることを表している。

変数とは値を記憶するための記憶箱であり,

例えば,

「=」の

意味

「右辺と左辺の値が等しい」ことを表している。例えば次のように使われる。

2+3=5

また次のようにも使える。

5=2+3

右辺の値を,左辺の変数に記憶せよ(格納せよ)という意味である。

あるいは右辺を計算して得た値を,左辺の変数に記憶せよ(格納せよ)という意味である。

次のプログラムで,変数と「=」の意味を再確認しよう。

List

1.4.1 整数の四則演算

#include <stdio.h>

実行結果

a=100 b=1000

注意事項

「=」は「右辺を計算して,その結果を左辺に代入する」という意味なので

2

「=」は「右辺を計算して,その結果を左辺に代入する」という意味なので

1.4.2 計算の順番

計算の順番は算数と同じ規則である。3+5*8は43であって,(3+5)*8=64にはならない。

1.4.3 実数型変数と整数型変数の割り算での違い

整数型変数と言うのは「小数点以下の値を持たない整数」を格納する変数のことであった。

doubleは「Double precision floating point

number(倍精度浮動小数点数)」に由来する。

List

1.4.2 実数型変数と整数型変数の割り算での違い

<#include <stdio.h>

実行結果

a=16 b=3

補足説明

1

整数同士の割り算では,答えの小数点以下は切捨てとなる

2

数式の中に出てくる「%」は割り算をしたあまりを求める演算である

3

整数同士の割り算の結果を実数型変数に保存しても,

4

「12」と「12.0」ではコンピュータ内部での解釈が異なる。

5

「printf("r=%f\n", r);」で%fは実数型変数

(double型)

整数同士の割り算では,答えの小数点以下は切捨てとなる。

次に示すのは,オームの法則を用いた簡単な計算と表示のプログラムである。

List 1.4.3 オームの法則

/*

実行結果 (resistance:抵抗

[Ω] voltage:電圧[V] current:電流[A])

resistance=

560.0

補足説明

1.

printf("resistance=%10.1f\n", resistance);

2.

printf("voltage

=%10.3f\n", voltage);

次のプログラムは,温度をもとにした音速の計算である。(温度が25度のときの音速しか求められない。)

List 1.4.4

温度をもとにした音速の計算

/*

実行結果

temperature=

25.0

プログラム内で「=」は右辺を計算して左辺の変数に保存することを示している。

次のプログラムの実行結果を予想しなさい。

List 1.4.5

三角形の面積を求めるプログラム

#include <stdio.h>

実行結果

の予想1

実行結果

の予想2

実行結果

の予想3

teihen=20.000000

teihen=20.000000

teihen=20.000000

解答

正解は3です

型

説明

printfの時の書式

printfの例

int

整数を保存する変数

%d

int test;

double

小数点を含む値を保存する変数

%f

double test;

%fの表現方法

printf("%8.4f\n", x); 0.5000

総桁数は省略できる。

printf("%.4f\n", x); 0.5000 ライブラリ関数 C.1 printfとscanf

(文章課題A) 次の内容をまとめてレポートにしなさい。ただし,初めの2行(ファイル名,ID,出席番号,氏名)は,これまでのプログラムと同様な書式で書くこと。 (p01a.txt)

1) List 1.2.6 に出てきた「%5d」と「%08d」の意味を説明しなさい。

2) List 1.4.2 を注意深く実行結果を読んでから考えなさい。

yyy=3.00000

が実行結果として表示されるが,どうして

yyy=3.33333

にならないのか説明しなさい。

(4)List 1.4.1を参考にして,2つのint型変数x,yを宣言し,xに17528を,yに1482を代入し,

積,商(xをyで割る),和,差(xからyを引く),剰余(xをyで割った時のあまり)を計算して表示しなさい。

17528 * 1482 = 25976496

ヒント

これまでのプログラムでは,プログラム作成時点で値が決まっていて,別の値で計算したい場合はプログラムを作り直さなければならない。

そこで,プログラムの実行の途中で,計算に使う値をキーボードから設定するプログラムを作成してみよう。

C言語での記述

意味

scanf("%lf", &

teihen);

キーボードから値を入力してエンターキーを押してください。

次のプログラムは三角形において,「底辺の長さ」と「高さ」をキーボードから入力し,面積を求めて,「底辺の長さ」と「高さ」と「面積」を表示する。

★プログラムをPC上で実行しながら,以下の説明を読みなさい。キーボードから数値を入力するタイミングは実行してみないとわからない。

List 1.5.1

三角形の面積を求めるプログラム

/*三角形の面積を求める*/ & teihen);

/*底辺の長さをキーボードから入力してもらい,変数teihenに格納*/ & takasa);

/*高さをキーボードから入力してもらい,変数takasaに格納*/

実行結果 青文字のところはキーボードからの入力

teihen[cm]=20.0 10.0

補足説明

1.「scanf("%lf", &

& がついていることに注意。20.0 10.0 ここ

のB.1の「加減乗除の優先順位」「整数と実数の混合演算」を読むこと

scanf中に出てくる変数の前には「&」をつける。

scanfの書式には \n は付けない。 scanf内でdouble型変数への読み込み時には%f ではなく%lf

次のプログラムは1つの整数をキーボードから入力し,その倍数を3つ表示する。

List 1.5.2

1つの整数をキーボードから入力し,その倍数を3つ表示する

#include <stdio.h>21

ここまでの変数の型についてのまとめ

型

説明

scanfの

scanfの例

printfの

printfの例

int

整数を保存する変数

%d

int test;

%d int test;

double

小数点を含む値を保存する変数

%lf

double test;

%f double test;

詳しくは次を参照してください。ライブラリ関数 C.1 printfとscanf

scanfの使い方で注意すること

練習問題 地点Aから地点Bまでの距離(単位は[m]メートル)と,その距離を歩いた時間(単位は[min]分)から,

プログラムの構成は

「〇〇をキーボードから受け取る」という作業は次の2つの作業よりなる。

ここでは「人間からもらった値を覚えておく」という作業が行われている。

次にどのような変数が必要になるか考えて,決める。

これをプログラムにすると

double kyori,jikan,sokudo,sokudokmh;

が作成できる。

#include <stdio.h>

ここまで,なんとなくプログラムを示したが,プログラムの特徴を見る。プログラムは

List 1.6.1 プログラムの概形(ANSI規格)

はじめのおまじない はじめのしるし 変数宣言部 実行部 おわりのしるし

/*三角形の面積を求める*/#include <stdio.h> int

main() /*変数宣言*/ /*底辺,高さの取得 (a)入力部 */

おわりのしるしは次のように書いても同じ意味となる。

コンパイルできないなどのエラーでよくあること

(文章課題B) 次の内容をまとめてレポートにしなさい。

ただし,初めの2行(ファイル名,ID,出席番号,氏名)は,これまでのプログラムと同様な書式で書くこと。 (p01b.txt)

List 1.5.2において次の質問に答えなさい。

1) #include <stdio.h> のところで,間違えて #include <stdip.h> と書いてしまった。

2) #include <stdio.h> のところで,間違えて #includ <stdio.h> と書いてしまった。

3) /*変数宣言*/ のところで,間違えて /*変数宣言 のように「*/」を忘れて書いてしまった。

4) printf("整数を入力してください >>"); のところで,printfを間違えて

5) printf("整数を入力してください >>");

6) scanf("%d", &intNumber); のところで,

7) multiple2=2*intNumber; のところで,行末の「;」 を書き忘れて,

8) printf("小さいほうから3つの倍数は %d %d %d です\n", intNumber, multiple2, multiple3);

9) printf("小さいほうから3つの倍数は %d %d %d です\n", intNumber, multiple2, multiple3);

scanf命令を使ってキーボードから入力し ,その時の音速を計算して表示するプログラムを作りなさい。

温度[℃]

音速[m/s]

15.0

340.5

20.0

343.5

25.0

346.5

30.0

349.5

ヒント List 1.4.4を参考にしよう。

キーボードから入力し ,整数型変数に読み込み,

<<実行例1>> 12 5

<<実行例2>> 17 7

ヒント

キーボードから2つの整数を受け取り,整数型変数a,bに格納するscanfは次のようになる。

<<実行例1>> 17 7

<<実行例2>> 23 7

上底[cm]

下底[cm]

高さ[cm]

面積[cm2]

2.5

3.2

4.5

12.825

3.4

2.4

6.5

18.850

2.8

3.7

6.2

20.150

3.5

1.2

3.5

8.225

(9)「半径」を実行時にキーボードから入力し,変数に読み込み,球の体積,表面積を求め表示するプログラムを作りなさい。

ヒント 体積:V = 4 / 3 π r3 , 表面積:S = 4 π r2

,π の値は3.14159265358979を使いなさい。

r[cm]

V[cm3]

S[cm2]

0.1

0.004189

0.125664

0.3

0.113097

1.130973

1.0

4.18879

12.56637

3.0

113.0973

113.0973

10.0

4188.79

1256.637

(10)1つの整数値を実行時にキーボードから入力し,変数に読み込み,

例えば258を入力した場合は